京都から文化の魅力・イベント情報発信ポータルサイト

KYOTO CULTURE HUB

EVENT イベント詳細

美術

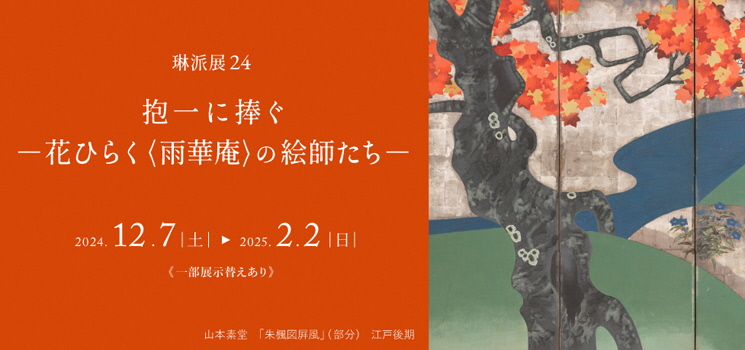

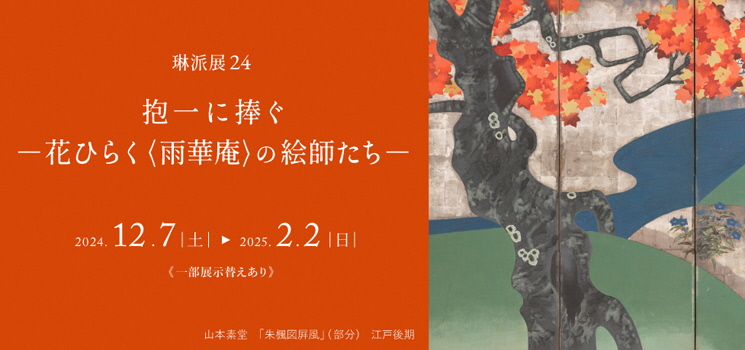

琳派展24「抱一に捧ぐ ―花ひらく〈雨華庵〉の絵師たち―」

2024

12

07

2025

02

02

江戸琳派を確立した酒井抱一(1761~1828)。姫路酒井家の一員として江戸の大名屋敷で育ちました。

20代の頃には肉筆浮世絵美人画を描き、狂歌に親しむなど気ままな青年時代を過ごしますが、37歳で出家して大名家の身分を離れます。

50歳を目前にした文化6年(1809)師走、身請けした吉原の遊女とともに移り住んだのが下谷根岸の庵でした。

終の棲家となるこの庵は8年後の文化14年(1817)に「雨華庵」の額を掲げ、以降「雨華庵」と称されます。

「雨華庵」は抱一が多数の晩年作を描いた場所であり、その没後は抱一を慕う門下の絵師たちの拠りどころとなりました。

本展は「雨華庵」ゆかりの絵師たちを多角的に蒐集したうげやんコレクションの協力を得て開催される江戸琳派の競演です。

同コレクションの江戸琳派作品には稀少な作例も多く、これに細見コレクションから「雨華庵」に纏わる作品を加え展覧します。

抱一に憧れ、慕った絵師たち―100年以上に及ぶ江戸琳派の軌跡とその魅力をご堪能ください。

基本情報

開催日

- 2024年12月07日 - 2025年02月02日午前10時~午後5時

開催場所

細見美術館

料金

一般 1,800円 学生 1,300円

お問い合わせ先

- 団体名:細見美術館

- 電話番号:075-752-5555(代)

- メールアドレス:kouhou@emuseum.or.jp

説明

江戸琳派を確立した酒井抱一(1761~1828)。姫路酒井家の一員として江戸の大名屋敷で育ちました。

20代の頃には肉筆浮世絵美人画を描き、狂歌に親しむなど気ままな青年時代を過ごしますが、37歳で出家して大名家の身分を離れます。

50歳を目前にした文化6年(1809)師走、身請けした吉原の遊女とともに移り住んだのが下谷根岸の庵でした。

終の棲家となるこの庵は8年後の文化14年(1817)に「雨華庵」の額を掲げ、以降「雨華庵」と称されます。

「雨華庵」は抱一が多数の晩年作を描いた場所であり、その没後は抱一を慕う門下の絵師たちの拠りどころとなりました。

本展は「雨華庵」ゆかりの絵師たちを多角的に蒐集したうげやんコレクションの協力を得て開催される江戸琳派の競演です。

同コレクションの江戸琳派作品には稀少な作例も多く、これに細見コレクションから「雨華庵」に纏わる作品を加え展覧します。

抱一に憧れ、慕った絵師たち―100年以上に及ぶ江戸琳派の軌跡とその魅力をご堪能ください。

20代の頃には肉筆浮世絵美人画を描き、狂歌に親しむなど気ままな青年時代を過ごしますが、37歳で出家して大名家の身分を離れます。

50歳を目前にした文化6年(1809)師走、身請けした吉原の遊女とともに移り住んだのが下谷根岸の庵でした。

終の棲家となるこの庵は8年後の文化14年(1817)に「雨華庵」の額を掲げ、以降「雨華庵」と称されます。

「雨華庵」は抱一が多数の晩年作を描いた場所であり、その没後は抱一を慕う門下の絵師たちの拠りどころとなりました。

本展は「雨華庵」ゆかりの絵師たちを多角的に蒐集したうげやんコレクションの協力を得て開催される江戸琳派の競演です。

同コレクションの江戸琳派作品には稀少な作例も多く、これに細見コレクションから「雨華庵」に纏わる作品を加え展覧します。

抱一に憧れ、慕った絵師たち―100年以上に及ぶ江戸琳派の軌跡とその魅力をご堪能ください。

主催

細見美術館 京都新聞

共催・協力

特別協力:有限会社うげやん

RECOMMEND

関連イベント

疫病・戦争・災害の時代にーサミュエル・ベケット映画祭2024

場所京都芸術劇場 春秋座(京都芸術大学内)

共同利用・共同研究拠点 連携プロジェクト

疫病・戦争・災害の時代にーサミュエル・ベケット映画祭2024

『ゴドーを待ちながら』で知られるサミュエル・ベケット(1906-1989)は、誕生と死の間に宙吊りにされた人間を描き続けました。戦争、パンデミック、環境破壊が相次ぐディストピア的な時代に、早稲田大学演劇博物館と京都芸術大学舞台芸術研究センターが協力し、代表作の映像を東京と京都で上映します。上映とトークに加え、京都ではベケットに想を得た現代アーティストの作品集も展示。文学者や演劇人ばかりでなく、ゴダール、ボルタンスキー、イーノ、フォーサイス、デュマス、ケントリッジ、ハーストらに影響を与えた巨匠の世界をお楽しみください。

【京都会場】

2日間の上映プログラムでは、『ゴドーを待ちながら』『ハッピーデイズ』『エンドゲーム』『クラップの最後の録音』をはじめとするベケット作品にちなむ映像作品(日本語字幕付き)を特集上映します。各上映の前には、小崎哲哉教授(京都芸術大学大学院)による解説を行います。上映の間のトークゲストには俳優・ダンサーの森山未來さんと映画批評家の北小路隆志さんをお迎えします。

上映プログラム先駆けて開催するオープニングイベントでは、過去にベケット作品をモチーフに創作に取り組んだ美術作家・舞台演出家のやなぎみわさんをゲストにお迎えします。作り手の視点を交えてベケット作品および、現代におけるその意義について語り合います。

会期中にはホワイエで関連企画を開催します。ベケットに影響を受けた現代アーティストの作品集およそ50冊を展示。手袋を着けた上で自由にご覧いただけます。この機会にベケットの世界の広がりをお楽しみください。

会場:京都芸術劇場 春秋座

申込フォーム:https://pro.form-mailer.jp/fms/a03303e7318816

※入場無料・要予約

※上演プログラムは日本語字幕付き

疫病・戦争・災害の時代にーサミュエル・ベケット映画祭2024

『ゴドーを待ちながら』で知られるサミュエル・ベケット(1906-1989)は、誕生と死の間に宙吊りにされた人間を描き続けました。戦争、パンデミック、環境破壊が相次ぐディストピア的な時代に、早稲田大学演劇博物館と京都芸術大学舞台芸術研究センターが協力し、代表作の映像を東京と京都で上映します。上映とトークに加え、京都ではベケットに想を得た現代アーティストの作品集も展示。文学者や演劇人ばかりでなく、ゴダール、ボルタンスキー、イーノ、フォーサイス、デュマス、ケントリッジ、ハーストらに影響を与えた巨匠の世界をお楽しみください。

【京都会場】

2日間の上映プログラムでは、『ゴドーを待ちながら』『ハッピーデイズ』『エンドゲーム』『クラップの最後の録音』をはじめとするベケット作品にちなむ映像作品(日本語字幕付き)を特集上映します。各上映の前には、小崎哲哉教授(京都芸術大学大学院)による解説を行います。上映の間のトークゲストには俳優・ダンサーの森山未來さんと映画批評家の北小路隆志さんをお迎えします。

上映プログラム先駆けて開催するオープニングイベントでは、過去にベケット作品をモチーフに創作に取り組んだ美術作家・舞台演出家のやなぎみわさんをゲストにお迎えします。作り手の視点を交えてベケット作品および、現代におけるその意義について語り合います。

会期中にはホワイエで関連企画を開催します。ベケットに影響を受けた現代アーティストの作品集およそ50冊を展示。手袋を着けた上で自由にご覧いただけます。この機会にベケットの世界の広がりをお楽しみください。

会場:京都芸術劇場 春秋座

申込フォーム:https://pro.form-mailer.jp/fms/a03303e7318816

※入場無料・要予約

※上演プログラムは日本語字幕付き

Catchy Catch

場所art space co-jin

ロゴタイプやシンボルマーク、TV番組のタイトルロゴや商品のキャッチコピーなど。

人を惹きつけ印象を残すためにデザインされたキャッチーなそれらに、私たちは当たり前に触れながら生活をしています。それらは、さりげなく私たちを捕らえ、記憶の中に静かに根付きます。例えば、ロゴマークを見ただけで企業名が頭に浮かび、耳に残るキャッチフレーズをついつい口ずさむ。懐かしのTV番組のタイトルロゴを目にすれば、自然と当時の映像が頭の中に浮かんできます。

本展で紹介する富田晃生とM.O.は、それらにただ捕まるだけではなく、根付いた記憶をモチーフに、それぞれ独自の手法でアウトプットし続けてきました。

富田は、幼い頃にTVで見たロゴマークの記憶から、厚紙をコラージュしていき、透明なテープでぐるぐる巻きにコーティングした作品を作り続けています。そして、出来上がった作品は新旧問わず大量に保管されています。一方のM.O.は粘土で、その時々で気になっているキャッチフレーズなどを作業机の上に造形していくのですが、仕上がった作品をすぐさま粘土の塊に戻してしまいます。その為、M.O.の作品は1つも形を残しておらず、施設職員が撮影した記録だけが残っています。

そんな彼らそれぞれの豊かな営みもまた、私たちを惹きつけるキャッチーなものなのではないかと考えます。この展覧会をキャッチしてくださる方々への想いも込めて、名前をCatchy Catch(キャッチーキャッチ)としました。

人を惹きつけ印象を残すためにデザインされたキャッチーなそれらに、私たちは当たり前に触れながら生活をしています。それらは、さりげなく私たちを捕らえ、記憶の中に静かに根付きます。例えば、ロゴマークを見ただけで企業名が頭に浮かび、耳に残るキャッチフレーズをついつい口ずさむ。懐かしのTV番組のタイトルロゴを目にすれば、自然と当時の映像が頭の中に浮かんできます。

本展で紹介する富田晃生とM.O.は、それらにただ捕まるだけではなく、根付いた記憶をモチーフに、それぞれ独自の手法でアウトプットし続けてきました。

富田は、幼い頃にTVで見たロゴマークの記憶から、厚紙をコラージュしていき、透明なテープでぐるぐる巻きにコーティングした作品を作り続けています。そして、出来上がった作品は新旧問わず大量に保管されています。一方のM.O.は粘土で、その時々で気になっているキャッチフレーズなどを作業机の上に造形していくのですが、仕上がった作品をすぐさま粘土の塊に戻してしまいます。その為、M.O.の作品は1つも形を残しておらず、施設職員が撮影した記録だけが残っています。

そんな彼らそれぞれの豊かな営みもまた、私たちを惹きつけるキャッチーなものなのではないかと考えます。この展覧会をキャッチしてくださる方々への想いも込めて、名前をCatchy Catch(キャッチーキャッチ)としました。

展覧会「広がる屛風、語る絵巻」のご案内

場所細見美術館 京都市左京区岡崎最勝寺町6-3

「屛風」は風よけや間仕切りとして使用された実用性の高い調度。空間を彩る美術品として多くの絵師たちによって絵が描かれ、さまざまな画題や様式による屛風絵が展開しました。人の背丈ほどの屛風では、大きな画面に広がる絵画世界と一体となった感覚を味わえます。

「絵巻」は、巻物(巻子)形式の絵画で、鑑賞者が自ら開き、巻き進めながら見るもの。コマ割りされた絵を連続させることで空間の移動や時間の推移を表現できることから、物語性のある主題が多く描かれました。後世に切断され、掛軸となった「断簡」も数寄者たちに賞玩されてきました。

本展では、細見コレクションを中心に、空間に広げて鑑賞した屛風と、手許で展開して楽しんだ絵巻を紹介します。豊臣秀吉の花見行列を描いた《豊公吉野花見図屛風》のほか、室町幕府第11代将軍足利義澄が愛蔵していた《硯破草紙絵巻》など、異なる形式の絵画の特質に触れるとともに、個々の作品の魅力を堪能してください。

※一部展示替えあり

*事前予約は不要です。混雑時は入場をお待ちいただく場合があります。

*会期・ 営業日時等を変更する場合があります。最新情報はWEBサイトをご覧ください。

「絵巻」は、巻物(巻子)形式の絵画で、鑑賞者が自ら開き、巻き進めながら見るもの。コマ割りされた絵を連続させることで空間の移動や時間の推移を表現できることから、物語性のある主題が多く描かれました。後世に切断され、掛軸となった「断簡」も数寄者たちに賞玩されてきました。

本展では、細見コレクションを中心に、空間に広げて鑑賞した屛風と、手許で展開して楽しんだ絵巻を紹介します。豊臣秀吉の花見行列を描いた《豊公吉野花見図屛風》のほか、室町幕府第11代将軍足利義澄が愛蔵していた《硯破草紙絵巻》など、異なる形式の絵画の特質に触れるとともに、個々の作品の魅力を堪能してください。

※一部展示替えあり

*事前予約は不要です。混雑時は入場をお待ちいただく場合があります。

*会期・ 営業日時等を変更する場合があります。最新情報はWEBサイトをご覧ください。