京都から文化の魅力・イベント情報発信ポータルサイト

KYOTO CULTURE HUB

EVENT イベント詳細

美術

Dub Dub Draw

2025

09

03

2025

11

30

音楽用語において「Dub」とは、ダビングに由来し、オリジナル音源にエコーなどの処理をした楽曲形態を指します。

3作家に共通される反復することや重ねる技法などを「Dub」と捉え、そこに描画することを組み合わせた「Dub Dub Draw」をタイトルにしました。

主に色鉛筆を使い、時には紙が破れるほどの力強い筆圧で生み出される木村の作品は、随所に楔形の文様が現れ、ミステリアスな魅力を放ちます。その楔形は、何色もの組み合わせによって視覚混合を生み出し、鑑賞者の視線を一箇所に留まらず浮遊させ、何度も感覚が更新され続けます。作品は国内外での評価も高く、教科書に掲載されるなどし、多くの注目を浴びています。

舟木は乗り物や動物などを油性マジックで彩色を施し、その周りに自身の氏名やモティーフの名称などを書き込んでいたが、近年ではボールペンを駆使し文字を主体とした描き方に推移してきました。紙という限られた2次元のなかに数字や文字を繰り返すことで生まれる残響で空間を満たしていきます。

一方、何か意図した形の集積ではないと語り、その細やかな線で画面を構成していくのは小林。どこか素朴でおおらかな空気感を持つ作品を多く制作するなかで、時に鋭く底知れぬ景色を増幅させたような作品に出会うことがあります。細やかなタッチは浮遊感のあるグルーヴとなって新たな眺望を見せています。

新鮮な驚きと共鳴を誘う空間を、どうぞこの機会にご堪能ください。

基本情報

開催日

- 2025年09月03日 - 2025年11月30日10:00ー18:00(月曜、火曜日は定休日)

開催場所

art space co-jin

定員

50人

料金

無料

お問い合わせ先

- 団体名:きょうと障害者文化芸術推進機構 art space co-jin

- 電話番号:05011107655

- メールアドレス:info@co-jin.jp

説明

音楽用語において「Dub」とは、ダビングに由来し、オリジナル音源にエコーなどの処理をした楽曲形態を指します。

3作家に共通される反復することや重ねる技法などを「Dub」と捉え、そこに描画することを組み合わせた「Dub Dub Draw」をタイトルにしました。

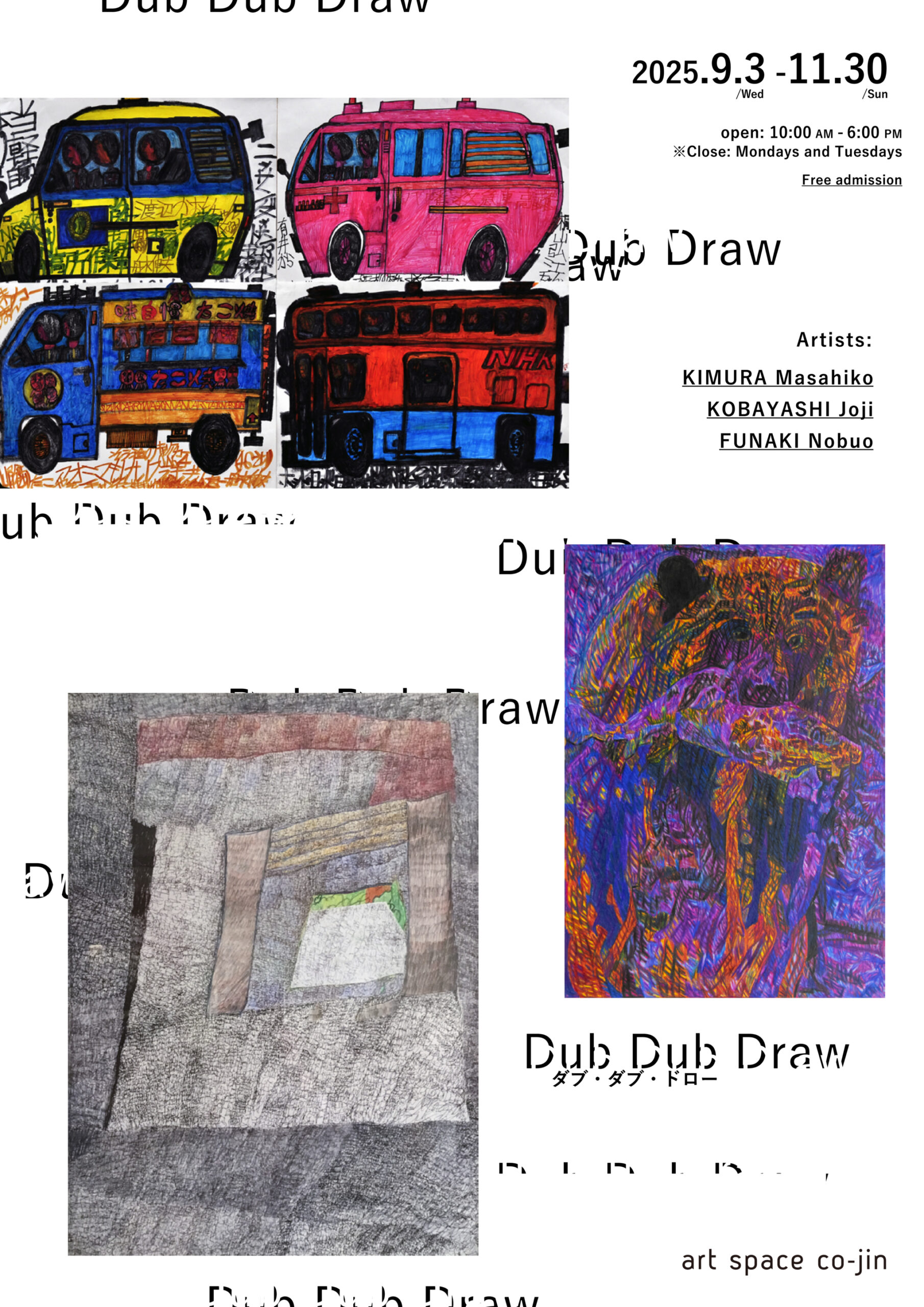

主に色鉛筆を使い、時には紙が破れるほどの力強い筆圧で生み出される木村の作品は、随所に楔形の文様が現れ、ミステリアスな魅力を放ちます。その楔形は、何色もの組み合わせによって視覚混合を生み出し、鑑賞者の視線を一箇所に留まらず浮遊させ、何度も感覚が更新され続けます。作品は国内外での評価も高く、教科書に掲載されるなどし、多くの注目を浴びています。

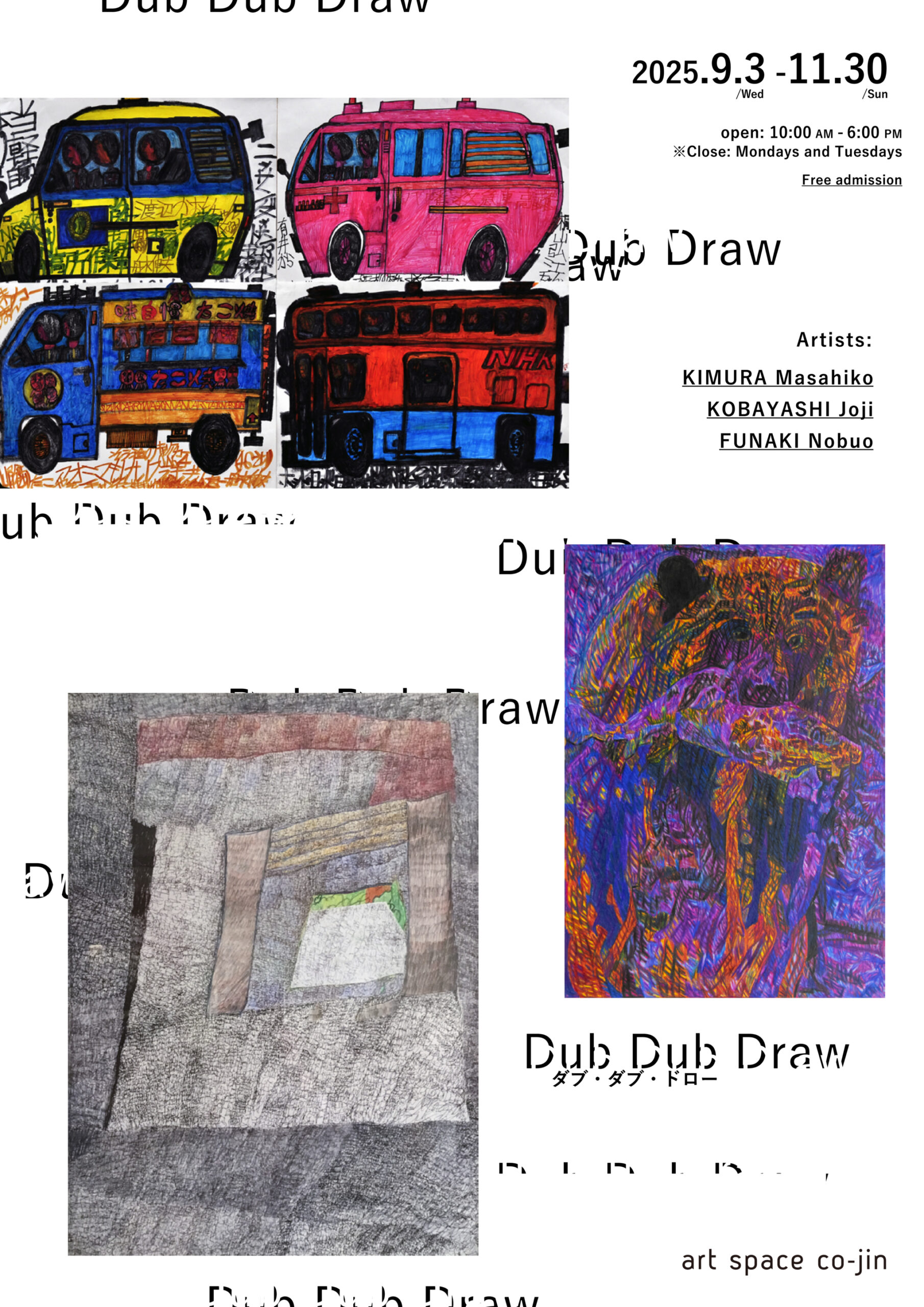

舟木は乗り物や動物などを油性マジックで彩色を施し、その周りに自身の氏名やモティーフの名称などを書き込んでいたが、近年ではボールペンを駆使し文字を主体とした描き方に推移してきました。紙という限られた2次元のなかに数字や文字を繰り返すことで生まれる残響で空間を満たしていきます。

一方、何か意図した形の集積ではないと語り、その細やかな線で画面を構成していくのは小林。どこか素朴でおおらかな空気感を持つ作品を多く制作するなかで、時に鋭く底知れぬ景色を増幅させたような作品に出会うことがあります。細やかなタッチは浮遊感のあるグルーヴとなって新たな眺望を見せています。

新鮮な驚きと共鳴を誘う空間を、どうぞこの機会にご堪能ください。

3作家に共通される反復することや重ねる技法などを「Dub」と捉え、そこに描画することを組み合わせた「Dub Dub Draw」をタイトルにしました。

主に色鉛筆を使い、時には紙が破れるほどの力強い筆圧で生み出される木村の作品は、随所に楔形の文様が現れ、ミステリアスな魅力を放ちます。その楔形は、何色もの組み合わせによって視覚混合を生み出し、鑑賞者の視線を一箇所に留まらず浮遊させ、何度も感覚が更新され続けます。作品は国内外での評価も高く、教科書に掲載されるなどし、多くの注目を浴びています。

舟木は乗り物や動物などを油性マジックで彩色を施し、その周りに自身の氏名やモティーフの名称などを書き込んでいたが、近年ではボールペンを駆使し文字を主体とした描き方に推移してきました。紙という限られた2次元のなかに数字や文字を繰り返すことで生まれる残響で空間を満たしていきます。

一方、何か意図した形の集積ではないと語り、その細やかな線で画面を構成していくのは小林。どこか素朴でおおらかな空気感を持つ作品を多く制作するなかで、時に鋭く底知れぬ景色を増幅させたような作品に出会うことがあります。細やかなタッチは浮遊感のあるグルーヴとなって新たな眺望を見せています。

新鮮な驚きと共鳴を誘う空間を、どうぞこの機会にご堪能ください。

主催

きょうと障害者文化芸術推進機構 art space co-jin

共催・協力

協力:

京都市ふしみ学園アトリエやっほぅ‼︎

社会福祉法人新明塾 ju彩:ギャラリー

社会福祉法人四ツ葉福祉会 四ツ葉園

島根県障がい者文化芸術活動支援センター アートスペースしまねいろ

京都市ふしみ学園アトリエやっほぅ‼︎

社会福祉法人新明塾 ju彩:ギャラリー

社会福祉法人四ツ葉福祉会 四ツ葉園

島根県障がい者文化芸術活動支援センター アートスペースしまねいろ

チラシPDF

RECOMMEND

関連イベント

シンポジウム | 劇場で、偶然みつける ――創造と研究の手がかり、「ラボラトリー機能」の可能性について

場所京都芸術劇場 春秋座

京都芸術大学舞台芸術研究センターでは、これまで京都芸術劇場を活用して、さまざまな研究事業を行ってきました。本シンポジウムの前半では、アーティストと研究者・技術者が共同研究チームを組み、創造のプロセスを構築してきた最近のプロジェクトについて、ダイジェスト映像・関連映像の上映を交えて振り返ります。

また後半では、高嶺格氏(アーティスト/多摩美術大学彫刻学科教授)、山本麻友美氏(京都芸術センター副館長/京都市文化政策コーディネーター)、吉岡洋氏(京都芸術大学文明哲学研究所教授/美学芸術学)、森山直人氏(多摩美術大学美術学部教授/演劇批評)を登壇者に迎え、公開の共同討議を行います。

本拠点の「劇場実験」という取り組みでは、アーティストや研究者に劇場を提供し、舞台芸術の創造と研究のありかたをさまざまに問い直してきました。それは性急に作品化や研究成果の発表を目指すものではなく、じっくりと「偶然の力」を受け入れつつ進行する実践的なプロセスを特徴としています。そこでこのシンポジウムでは、あらためて「劇場で、偶然みつける」というテーマで議論を行います。

劇場等文化施設における創造支援や、本研究拠点が掲げてきた「ラボラトリー機能」というコンセプトについて、理解を深めていただけるシンポジウムとなりますので、ぜひ奮ってご参加ください。

スケジュール|

2024年11月4日(月・祝)

14:00 開式 挨拶等

14:10 研究活動の報告(京都芸術大学舞台芸術研究センター 新里直之)

14:30 ダイジェスト映像・関連映像の上映(劇場実験型研究プロジェクト)

1)田村友一郎《テイストレス》(2021年6月、京都芸術劇場春秋座)

2019年度劇場実験型研究プロジェクト「The Waiting Grounds―舞台芸術と劇場の現在を巡る領域横断的試み」(研究代表者:中山佐代)に基づく劇場作品。

2)檜垣智也(作曲家)×吉増剛造(詩人)×七里圭(映画監督)

サウンドオペラ電子音響詩劇「石巻(イシノマキ)ハ、ハジメテノ、紙(カミ)ノ声(コエ)、……」試演(2023年2月、京都芸術劇場春秋座)

2020/2022年度劇場実験型プロジェクト「多層化手法による音楽詩劇の創作と上演~アクースモニウムを中心とした音楽と映像、言葉の融合~」(研究代表者:檜垣智也)の劇場実験記録。

*ダイジェスト映像監督・構成:七里圭

3)岡田裕子《Celebrate for ME: okuru》(2024年)

2024年度劇場実験型プロジェクト「現代アート的思考でメディアアートと演劇をマッチングする観客主体型の劇空間の創作」(研究代表者:岡田裕子)の関連作品。

15:30 公開シンポジウム

劇場で、偶然みつける――創造と研究の手がかり、「ラボラトリー機能」の可能性について

登壇者|高嶺格(アーティスト/多摩美術大学彫刻学科教授)、山本麻友美(京都芸術センター副館長/京都市文化政策コーディネーター)、吉岡洋(京都芸術大学文明哲学研究所教授/美学芸術学)

司会|森山直人(多摩美術大学美術学部教授/演劇批評)

17:00 閉会

また後半では、高嶺格氏(アーティスト/多摩美術大学彫刻学科教授)、山本麻友美氏(京都芸術センター副館長/京都市文化政策コーディネーター)、吉岡洋氏(京都芸術大学文明哲学研究所教授/美学芸術学)、森山直人氏(多摩美術大学美術学部教授/演劇批評)を登壇者に迎え、公開の共同討議を行います。

本拠点の「劇場実験」という取り組みでは、アーティストや研究者に劇場を提供し、舞台芸術の創造と研究のありかたをさまざまに問い直してきました。それは性急に作品化や研究成果の発表を目指すものではなく、じっくりと「偶然の力」を受け入れつつ進行する実践的なプロセスを特徴としています。そこでこのシンポジウムでは、あらためて「劇場で、偶然みつける」というテーマで議論を行います。

劇場等文化施設における創造支援や、本研究拠点が掲げてきた「ラボラトリー機能」というコンセプトについて、理解を深めていただけるシンポジウムとなりますので、ぜひ奮ってご参加ください。

スケジュール|

2024年11月4日(月・祝)

14:00 開式 挨拶等

14:10 研究活動の報告(京都芸術大学舞台芸術研究センター 新里直之)

14:30 ダイジェスト映像・関連映像の上映(劇場実験型研究プロジェクト)

1)田村友一郎《テイストレス》(2021年6月、京都芸術劇場春秋座)

2019年度劇場実験型研究プロジェクト「The Waiting Grounds―舞台芸術と劇場の現在を巡る領域横断的試み」(研究代表者:中山佐代)に基づく劇場作品。

2)檜垣智也(作曲家)×吉増剛造(詩人)×七里圭(映画監督)

サウンドオペラ電子音響詩劇「石巻(イシノマキ)ハ、ハジメテノ、紙(カミ)ノ声(コエ)、……」試演(2023年2月、京都芸術劇場春秋座)

2020/2022年度劇場実験型プロジェクト「多層化手法による音楽詩劇の創作と上演~アクースモニウムを中心とした音楽と映像、言葉の融合~」(研究代表者:檜垣智也)の劇場実験記録。

*ダイジェスト映像監督・構成:七里圭

3)岡田裕子《Celebrate for ME: okuru》(2024年)

2024年度劇場実験型プロジェクト「現代アート的思考でメディアアートと演劇をマッチングする観客主体型の劇空間の創作」(研究代表者:岡田裕子)の関連作品。

15:30 公開シンポジウム

劇場で、偶然みつける――創造と研究の手がかり、「ラボラトリー機能」の可能性について

登壇者|高嶺格(アーティスト/多摩美術大学彫刻学科教授)、山本麻友美(京都芸術センター副館長/京都市文化政策コーディネーター)、吉岡洋(京都芸術大学文明哲学研究所教授/美学芸術学)

司会|森山直人(多摩美術大学美術学部教授/演劇批評)

17:00 閉会

写真ワークショップ『大江の物語 -変化(へんげ)する鬼たち-』

場所元伊勢内宮皇大神社、大江駅周辺 集合場所:日本の鬼の交流博物館(京都府福知山市大江町仏性寺909)

鬼伝説と稲作文化が息づく福知山市大江町を舞台に、カメラを通して地域の魅力を再発見する参加型アートプログラムとして写真ワークショップを開催します。国内外で活躍する写真家の吉田亮人氏から写真の見方や撮影技術を学びながら、日常の風景や地域資源を新たな視点で捉えます。撮影作品は、令和7年11月に福知山市大江町ほか各所で展示予定です。

※詳細は、京都府域文化芸術情報サイト「KYOTOHOOP」をご確認ください。

※詳細は、京都府域文化芸術情報サイト「KYOTOHOOP」をご確認ください。

写真ワークショップ『大江の物語 -変化(へんげ)する鬼たち-』

場所元伊勢内宮皇大神社 集合場所:日本の鬼の交流博物館(京都府福知山市大江町仏性寺909)

鬼伝説と稲作文化が息づく福知山市大江町を舞台に、カメラを通して地域の魅力を再発見する参加型アートプログラムとして写真ワークショップを開催します。国内外で活躍する写真家の吉田亮人氏から写真の見方や撮影技術を学びながら、日常の風景や地域資源を新たな視点で捉えます。撮影作品は、令和7年11月に福知山市大江町ほか各所で展示予定です。

※詳細は、京都府域文化芸術情報サイト「KYOTOHOOP」をご確認ください。

※詳細は、京都府域文化芸術情報サイト「KYOTOHOOP」をご確認ください。